「飲食店開業に必要な資格・届出 ②届出編」

※この記事では、飲食店開業準備中の方を対象に、飲食店開業に必要な届出を「保健所」「消防署」「警察署」「その他」にまとめて紹介しています。

「知らないと取り返しがつかない」なんて、ちょっと怖いタイトルで恐縮なのですが、実際に調べてみてわかりました。これ、本当に取り返しがつかなくなるケースがあります。十分に気を付けてください。

特に、現在すでに内装業者と図面のやり取りをしていたり、着工を来月に控えている、なんていう方は要注意です!

「ただの届出でしょ?書類は面倒かもしれないけど、出せば終わりじゃないか」

と思われるかもしれませんが、届出の中には、職員による立会い検査が必要なものもあります。

物件の内装が完全に仕上がった後で、

- ・2か所なくてはならない手洗い場が1か所しかなかった。

- ・厨房と客席を仕切るドアが必要なのに、ない。

- ・2槽式シンクでなくてはならないのに、1槽式にしてしまった。

などの理由で再検査になってしまった場合、もう一度内装業者を呼んで、新しい設備を購入しなおして、ピッカピカの新店舗を更にお金をかけてリフォームしなくてはなりません。

何十万円も余計にお金を使った後で、「あぁ、事前に保健所に確認すれば良かった」と思っても、もう取り返しはつきません。

更に、このリフォームや再検査に時間がかかってしまい、開業予定日までに営業許可が下りなければ、家賃は発生しているのに営業できない。という最悪の事態すら起こりえます。

前回の記事「調理師免許は要りません!飲食店開業に必要な資格・届出 ~資格編~」では、今回の届け出に際して、事前に取得しておくべき資格をまとめました。

届出の準備の前に一度確認しておいてください。

では、ここからは、飲食店開業に必要な届出を「届出先別」にまとめましたので、一つ一つ見ていきましょう。

| 届出先 | 対象店舗 | 届出 | 届出時期 |

|---|---|---|---|

| 保健所 | 必須 | 営業許可申請 | 事前相談は内装図面が仕上がってすぐ 書類提出は店舗完成の10日前まで |

| 消防署 | 必須 | 防火対象物使用開始届 | 使用開始7日前まで |

| 必須 | 火を使用する設備等の設置届 | 設備設置前まで | |

| 収容人数30人以上の店舗の場合 | 防火管理者選任届 | 営業開始まで | |

| 警察署 | 深夜12時以降お酒を提供する場合 | 深夜酒類提供飲食店営業開始届書 | 営業開始の10日前まで |

| 客に接待行為を行う場合 | 風俗営業許可申請 | 営業開始の約2か月前 | |

| 税務署 | 個人事業主として開業する場合 | 個人事業の開廃業等届出書 | 開業日から1か月以内 |

| 青色申告をしたい場合 | 青色申告承認申請書 | 開業日から2か月以内 | |

| 労働基準監督署 | 従業員を雇う場合 | 労災保険の加入手続き | 雇用日の翌日から10日以内 |

| 公共職業安定所 | 従業員を雇う場合 | 雇用保険の加入手続き | 雇用日の翌日から10日以内 |

| 社会保険事務所 | 従業員を雇う場合(法人の場合は必須、個人事業の場合は任意) | 社会保険の加入手続き | できるだけ速やかに |

飲食店開業に最低限必要な届出

「保健所」に届け出るもの ~飲食店営業許可申請~

食品を調理して提供する「調理業」にあたる営業許可には、2種類あります。「飲食店営業許可」と「喫茶店営業許可」です。

「そっかぁ、私が開店したいのはカフェだから、喫茶店営業許可を取ればいいのね!」

と思うのは実は早計で、「喫茶店営業許可」は「飲食店営業許可」よりも設備規定がゆるい分、提供できる飲食物に制限があります。

・喫茶店営業許可では提供できないもの

⇒アルコール類全般

⇒手を加えない既製品以外の食品

つまり、ランチに食事を提供したり、昼はカフェ・夜はバーなどのカフェバーにしたい場合には、喫茶店営業許可では不足です。

最初は「でもあくまでうちはコーヒーにこだわった専門店だから!」と思ったりもしますが、いざ経営を始めてみると、見込よりも来店客が少なく、客単価を伸ばす必要性にかられたり、お客さんに「ランチやってないの?じゃぁいいや」なんて言われてしまったり・・・

営業許可の制限が理由で、提供できるメニューの幅を狭められるのは、あまりにもったいない。

ということで、最初から「飲食店営業許可」の取得を目指す方が、安心ですね。

・必ず 「着工前」に 「事前相談」 に行ってください!

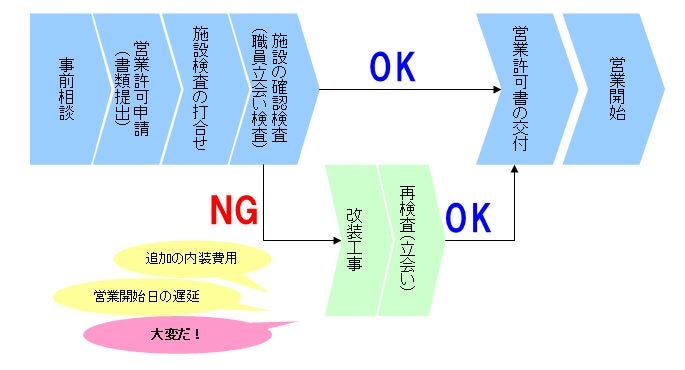

東京都 福祉保健局 食品営業はじめてナビ を参照してミクリード作成

営業許可申請の大まかな流れは図の通りですが、まず最初にお伝えしたいのが、

内装工事の着工前に、保健所に事前相談に行って欲しい!

という点です。

記事の最初の方にも触れましたが、保健所職員の立会い検査の際には、「規定通りの設備がきちんとそろっているか?」という点を実際にチェックされ、規定を外れていれば再検査となり、規定を満たしたと職員に認められるまでは営業許可は出ません。

厨房の明るさから、シンクの種類、食器棚に戸はついているか、網戸はついているか?など、チェック項目は多岐にわたります。もちろん、内装業者の方も保健所のチェックを前提に設計をしてくれます。

しかし、内装業者の方が営業許可を出してくれるわけではありませんし、抜け漏れがあった時に責任を取ってくれるわけでもありません。

図面ができたら、まず最初に、ご自身で保健所に「この図面で進めて大丈夫か?」「規定を満たしているか?」という確認をしていただきたいところです。

また、保健所に問い合わせる際には、必ず「管轄の保健所」に問い合わせてください。管轄によってチェック項目や書類の形式が違う場合があります。

内装が完成した後で、「この設計ではだめだった」と後悔したところで、追加費用は免れません。図面の時点で、保健所に相談さえしていれば簡単に防ぐことのできる問題です。何度もうるさいですが、図面が上がってきたら速やかに相談だけでも済ませてください。

・営業許可申請(書類の提出) は 施設完成予定日の10日くらい前までに

最低でも、施設が完成する10日ほど前に、保健所で必要書類の提出を行ってください。

必要書類等 (東京都をモデルケースにしています)

| 1 | 営業許可申請書 (法許可業種・条例許可業種) |

|---|---|

| 2 | 営業設備の大要・配置図 (2通) |

| 3 | 許可申請手数料 |

| 4 | 登記事項証明書(法人の場合のみ) |

| 5 | 水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合のみ) |

| 6 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等) |

東京都 福祉保健局 食品営業はじめてナビ 参照

実際に書類を見てみるとわかるのですが、かなり作成に手間がかかります。手間がかかるだけで済めばよいのですが、建物の建築様式を問われたり、床や内壁の素材を問われたりと、素人には「うっ」と戸惑ってしまう欄がかなりあります。内装業者の手を借りて記入したり、他の届け出も含めて書類仕事をまとめて行政書士にお願いするのも手です。

ただでさえ、開業直前の経営者は、とんでもなく忙しいです。自分にしかできない仕事に集中して、後はプロに任せる。という考え方もあります。

とはいえ、自分でやれば開業資金の節約になるのは事実です。実際に自分でやってしまうという方もいらっしゃいますので、自分でやらなくてはならない!と思い詰めなくても良いということだけでもぜひ覚えておいてください。

・書類提出時に必要になります! 「食品衛生責任者」 資格

営業許可申請(書類提出)時に、「食品衛生責任者の資格を証明するもの」の提示を求められます。

「調理師免許は要りません!飲食店開業に必要な資格・届出 ~資格編~」でも触れましたが、食品衛生責任者の講習は受講者が多く、向こう1か月満席ということもザラにあります。飲食店を開業するには100%必要になる資格ですから、是非早めに受講しておいてください。

ちなみに、どうしてもオープンまでに食品衛生責任者講習が受講できない場合、申請後一定期間以内に食品衛生責任者を設置することを約束する誓約書を保健所に提出することで、営業許可申請を受理してもらえるケースがあるようです。

後日、誓約書のとおりに責任者を設置した旨を保健所へ報告しなければなりませんし、できるなら避けたい手段ではありますが、もしこの時点で間に合わない!という方は、一度保健所の担当者に相談してみてください。

今回は、東京都をモデルケースに保健所の立会い検査の際にチェックされる設備の要件を一部紹介します。

他の自治体の保健所でも似たような基準で運用されているようですが、保健所によって独自の要件がある場合もありますので、必ず事前相談の時点で、管轄の保健所に要件を確認しましょう。

- □厨房の床は清掃しやすいか?

- 厨房の床の素材が、コンクリートやタイルなどの耐水性のある素材で、排水を促すための勾配がついているか?

など、排水しやすく、清掃しやすい構造かどうかをチェックされます。 - □厨房と客席は扉等で明確に区分されているか?

- 厨房と客席の間が何の仕切りもなしに続いているのはNGです

仕切りに使用する扉は、ノブのついた扉である必要はなく、スイングドアでも問題ありません。 - □厨房に設置するシンクは2槽式か?

- 食器洗い用と、食材洗浄用でシンクを分けるため、飲食店のシンクは2槽式でなくてはならないとされています。

大きさにも指定がありますので、設備の購入前に必ず保健所に確認してください。

なお、食器洗浄機の普及で、食器洗浄機を設置してあれば、シンクは1槽式でもよい。とされるケースもあります。 - □調理場に従業員用の手洗い場があるか?消毒器は固定式か?

- 調理場には、従業員専用の手洗い場が必要です。

しかも、この手洗い場用の消毒器は、壁もしくは洗面台に固定されていて動かせない状態にする必要があります。

市販のボトル式のハンドソープを手洗い場の上に置くだけではNGです。 - □食器をしまう棚には戸がついているか?

- 衛生的に食器を管理するため、食器棚は戸のないオープンタイプは認められません。

ガラス製でも木製でも問題ないので、戸のついた食器棚を設置してください。

などなど、

一部を上げただけでも、これだけの要件があります。しかも、最初に申し上げた通り、管轄の保健所によっては要件が異なる場合もあります。しつこいようですが、何よりも大事なことは「着工前に保健所に事前相談に行って、確認してもらう」こと、これに限ります。

「消防署」に届け出るもの ~防火対象設備使用開始届~ ~火を使用する設備等の設置届け~ ~防火管理者選任届~

保健所だけでなく、消防署にも届け出が必要です。

- □防火対象物使用開始届

-

建物を使用する7日前までに、管轄の消防署へ届出を行います。

申請書類以外に、「防火対象物の配置図」「付近見取図」「各階平面図」 などの図面類が多く必要になります。

内装業者が出してくれることが多いですが、抜け漏れのチェックはしておきたいところです。 - □火を使用する設備等の設置届け

- 温風暖房機、多量の可燃性ガス、ボイラー、70kwを超える給湯湯沸設備や乾燥設備など、火を使用する設備を導入する場合も、管轄の消防署へ届出が必要です。

- □防火管理者選任届

- 「調理師免許は要りません!飲食店開業に必要な資格・届出 ~資格編~」でも触れましたが、収容人数30人以上の店舗を開業する場合は、そのお店の防火管理者を「防火管理資格を有する、管理、監督的な地位にある者から選任」しなくてはなりません。

営業開始までに、防火管理者講習を受けておきましょう。

警察署へ届け出るもの ~深夜酒類提供飲食店営業開始届書~ ~風俗営業許可申請~

「繁華街で営業するから、0時以降もお店を開けてお酒を提供したい」

「従業員が接待をする、いわゆるスナックやキャバクラをやりたい」

こういった場合は、保健所・消防署に加えて、警察署への届け出が必要です。

- □届出の前に・・・出店予定地は深夜酒類提供・風俗営業許可が下りる「地域」ですか?

- 届出の前に。いえ、そもそも物件の契約の前に、調べておかなくてはならないことがあります。開業予定地の「用途」です。

日本全国津々浦々、私たちが住んでいる土地には、都市計画法に基づいて、用途地域が定められています。

この用途地域の中には、深夜酒類提供・風俗営業許可が下りない地域があるんです。

これらの許可を取りたい場合は、より入念に出店地の調査を行ってください。 - □深夜酒類提供飲食店営業開始届書

- 深夜12時以降もお酒を提供したい場合は、管轄の警察署へ営業開始の10日前までに届け出てください。

- □風俗営業許可申請

- 従業員に客を接待させる、スナックやキャバクラを開業したい場合は、管轄の警察署へ営業開始の約2か月前に届け出てください。

税務署 ~個人事業の開廃業等届出書~

個人事業主として飲食店を開業する場合は、税務署に届出が必要です。

また、必須ではありませんが、

- □個人事業の開廃業等届出書

- 開業日から1か月以内に、管轄の税務署へ届出をします。

- □青色申告承認申請書

- 開業年度から青色申告をしたい場合は、開業日から2か月以内に、管轄の税務署へ届出をします。

白色申告でも問題はないのですが、青色申告を選んで貸借対照表を作成するだけで65万円を無条件に利益から控除できたり、赤字を来年以降に繰り越せたりと、税務上のメリットが多いことから青色申告を選択する事業主が多く、個人事業の開廃業等届出書と一緒に出してしまうケースが多いようです。検討してみてください。

労働基準監督署・公共職業安定所・社会保険事務所 へ届け出るもの

従業員を雇用した場合は、最低でも労働基準監督署と公共職業安定所には届出を行わなくてはなりません。

法人の場合は、社会保険事務所への届出も必須ですが、個人事業主の場合は社会保険事務所への届出は任意です。

- □労働基準監督署へ ・・・ 労災保険の加入手続き

- 従業員を雇用する場合は、雇用日の翌日から10日以内に労働基準監督署へ届出が必要です。

- □公共職業安定所(ハローワーク)へ ・・・ 雇用保険の加入手続き

- 従業員を雇用する場合は、雇用日の翌日から10日以内に労働基準監督署へ届出が必要です。

- □社会保険事務所へ ・・・ 法人の場合は必須・個人事業主の場合は任意 社会保険の加入手続き

- 従業員を雇用し、社会保険に加入させる場合は、できるだけ速やかに労働基準監督署へ届出が必要です。

まとめ

何度もしつこいくらいに申し上げましたが、届出類は管轄によって微妙にルールや要件が違うことが多々あります。

また、法改正などによって事前に調べていたやり方と変わってしまっていることもありえます。

早め早めに管轄の機関に「事前に」確認することが何よりも大事です。

書類仕事が苦手でどうしても進まない方は、プロにお願いしたってかまいません。

「お客さんは本当に来てくれるだろうか」

「このメニューで本当にいいだろうか?」

資格や届出以外にも心配事は尽きないものです。

この記事が少しでも経営者のみなさまの、面倒な書類仕事の一助になれば幸いです。